ブラームス 交響曲 第2番

ヨハネス・ブラームス(1833−1897)

交響曲 第2番 二長調 作品73(1877年初演)

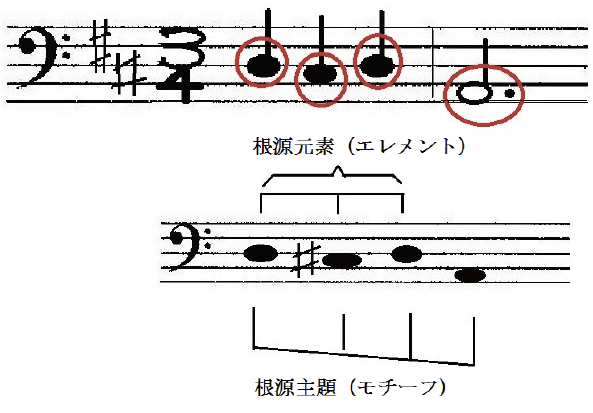

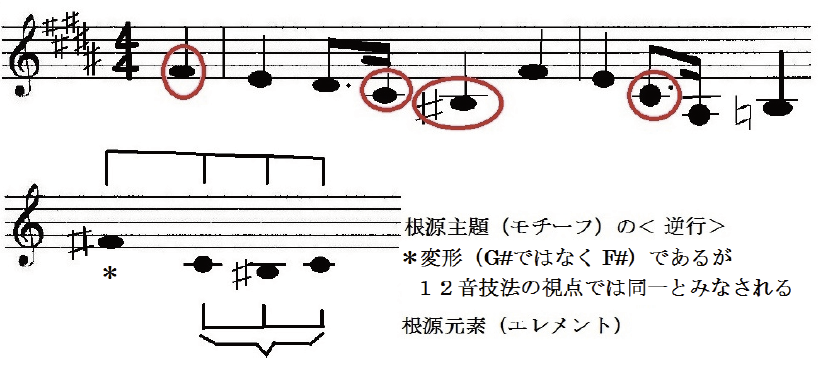

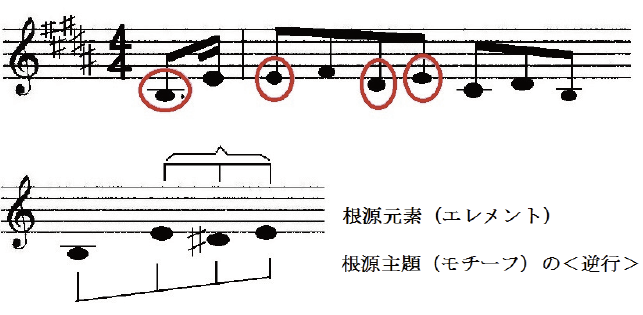

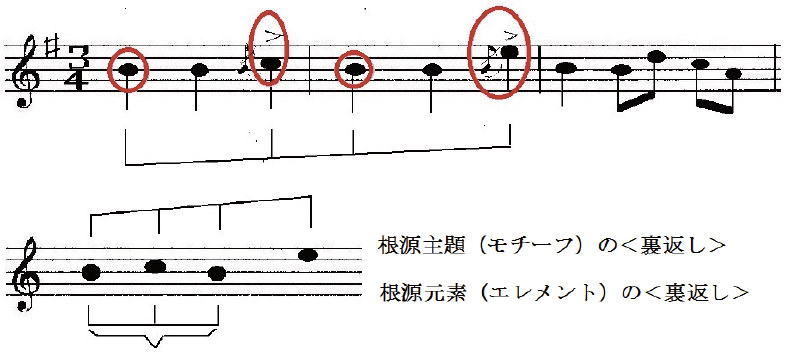

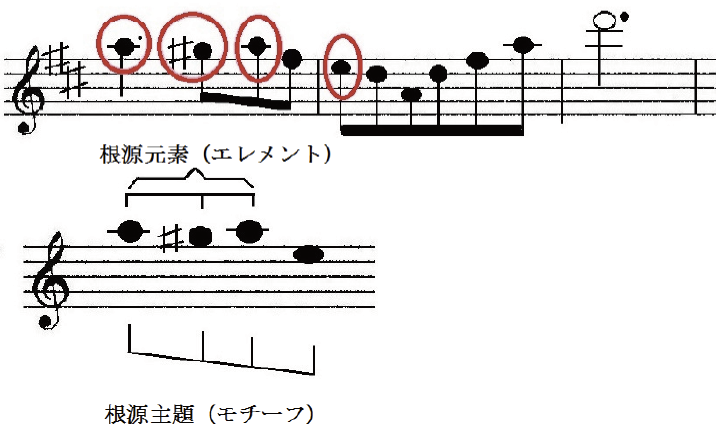

ベートーヴェンの影響は自他ともに認めるところであるが、交響曲第2番においては、彼が心酔していた J. S. バッハの教会音楽技法が全楽章で繰り広げられ、もはや楽章間の素材に垣根はない。ブラームスが、第1楽章冒頭のわずか2小節間で全楽章の構成要素を提示し切る様は、原子物理学の世界を彷彿とさせる(後半の図解参照)。

J. S. バッハの対位法、即ち、モチーフを尻取りしたり、拡大・縮小・裏返し・逆行させる技法や、執ように繰り返される同一音型上で変奏を重ねるオスティナート("頑固な繰り返し")技法が各楽章で徹底的に駆使されている。

しかしながら、最も驚くべきは、バッハの作曲技法を精巧に徹底した交響曲第2番が、同時にこれほどまでに豊かな普遍的美を体現している事だと筆者は感じる。思えば、ブラームスは、生涯崇敬し続けたクララ・シューマンに聴いてもらうことを動機・前提として作曲していた。本曲のチェロ/ヴィオラによる主題群やホルン・ソロはブラームス自身のクララへ向けられた肉声を感じさせ、これほどの傑作を「献呈」されたクララの心情は如何ほどであっただろうか。

〈第1楽章〉 Allegro non troppo

モチーフが凝縮した冒頭がたちまち南欧湖畔の夏を想い浮かばせ、瑞々しい第2主題は小川を描きそよ風までも肌に感じさせる。軽妙な経過部に続くチェロとビオラによる憂鬱な第3主題は、内的戦いの宣誓(金管の"雄叫び")と天使(フルートソロ)による慰めに替り、中間部に参入する。アルプスの山々の静寂さは決然としたフーガにかき消され、地を揺るがす「最後の審判」が眼前に広がる。そこでは、根源元素の3音は、グレゴリア聖歌「怒りの日」の冒頭3音に変化(へんげ)して、身の毛もよだつ審判召喚のラッパが鳴り渡る。その最中(さなか)冒頭主題と第2主題による奇跡・救済が出現し、安堵したかの如く平安な再現部に戻ってゆく。シンコペーション(高まる鼓動)に乗ったコーダのホルン・ソロとヴァイオリンによる詩(うた)は、青年の心を持ったブラームスによる祈りにも似た無限の愛の表現である。最後は、遠くで踊られる楽園のワルツが夕闇で見えなくなるように静かに終わるが、直前の「熱い告白」に照れるブラームスを筆者は感じる。

〈第2楽章〉 Adagio non troppo

チェロにより提示される熱く真摯な告白主題、続く孤独な瞑想(木管の小フーガ)、そして光への憧憬(弦)は、やがて静かな安寧と夢想のワルツへと導かれる。中間部で「怒りの日/最後の審判」の苛烈さと魂の動揺が描かれ、徐々に告白主題が再現される。より絶望的な「怒りの日/最後の審判」が再び出現し遠ざかる。コーダのティンパニーは葬送と弔いを表し、ブラームスが、キリストの受難も想起していたことが諒解される。

〈第3楽章〉 Allegretto grazioso (Quasi andantino). Presto ma non assai

花園の散策、蝶の静かな舞など至福の楽園とブラームスの歓びが、速く軽妙な変奏(2回)に挿まれ、描写される。

〈第4楽章〉 Allegro con spirit

微かな「神の啓示」の冒頭主題に続き、歓喜の踊りと祝典が堪え切れないように弾ける。屈託がなく野太い第2主題(弦のフルサウンド)には天上(木管:天使たち)までが呼応。両主題のメロディーと伴奏に無数の根源元素(エレメント)がちりばめられ、絶対的存在が遍く在ることを象徴する。バッハのフーガ等の技法が職人芸的に使われる中間部は、暗夜を不安げに進む様子や神秘的変容を現出し、再現部に至る。最後は、翼を得て未だ見ぬ高みの眺望へ向かう興奮を経て、筆舌に尽くせぬ悦楽の頂に登りゆく。

【第1楽章】南オーストリア湖畔の美しい夏

第2主題:第1ヴァイオリン

※画像をクリックすると拡大します

【第2楽章】キリストの受難、黙示録が思念される楽章

【第3楽章】軽妙、ユーモア、いたずら

【第4楽章】円環:美しい自然の彼方のイデア(原光)の世界

〈根源元素と根源主題はグレゴリア聖歌「怒りの日」からの引用である〉

次の2点、即ち、本交響曲の第1楽章中間部と第2楽章中間部において「最後の審判」や地獄での永劫の責め苦も生々しく描写されている事、そして彼の交響曲第4番最終楽章ではJ.S.バッハの主題を厳格な変奏でキリストの受難を表現した際も、"根源元素"(「怒りの日」の最初の3音)が再びおびただしい数で用いられている事から、下図の連関は明白である。

ブラームスは、「怒りの日」主題を分り易く引用したラフマニノフや、シェーンベルク達の12音技法・音列技法を、優に数十年は先んじる、驚異的先駆者であった。

【グレゴリア聖歌「怒りの日」 Dies irae 】

無断転載禁止